近日,纺织新材料与先进加工全国重点实验室杨应奎教授团队在国际著名Cell姊妹刊《Matter》上发表了题为“Space-confined catalysis of iodine with oxygen vacancy-driven nanopump for durable aqueous zinc-iodine batteries”的高水平研究论文(https://doi.org/10.1016/j.matt.2025.102154)。全国重点实验室杨应奎教授、朱云海教授为通讯作者,科研助理黄海晟为第一作者,武汉纺织大学为唯一通讯署名单位。

规模化储能是构建新型电力系统的核心要素和实现"双碳"战略的关键支撑,其技术攻关已上升至国家战略层面。在众多储能体系中,水系锌碘电池凭借本征安全性高、成本优势显著及环境友好特性,正成为学术界与产业界共同关注的焦点。然而,碘正极固有的多碘化物穿梭效应与迟缓的反应动力学,导致电池面临循环稳定性差、实际容量衰减快、倍率性能不足等瓶颈,严重制约其产业化进程。突破碘转化路径调控机制,成为推动该技术实用化的关键科学问题。

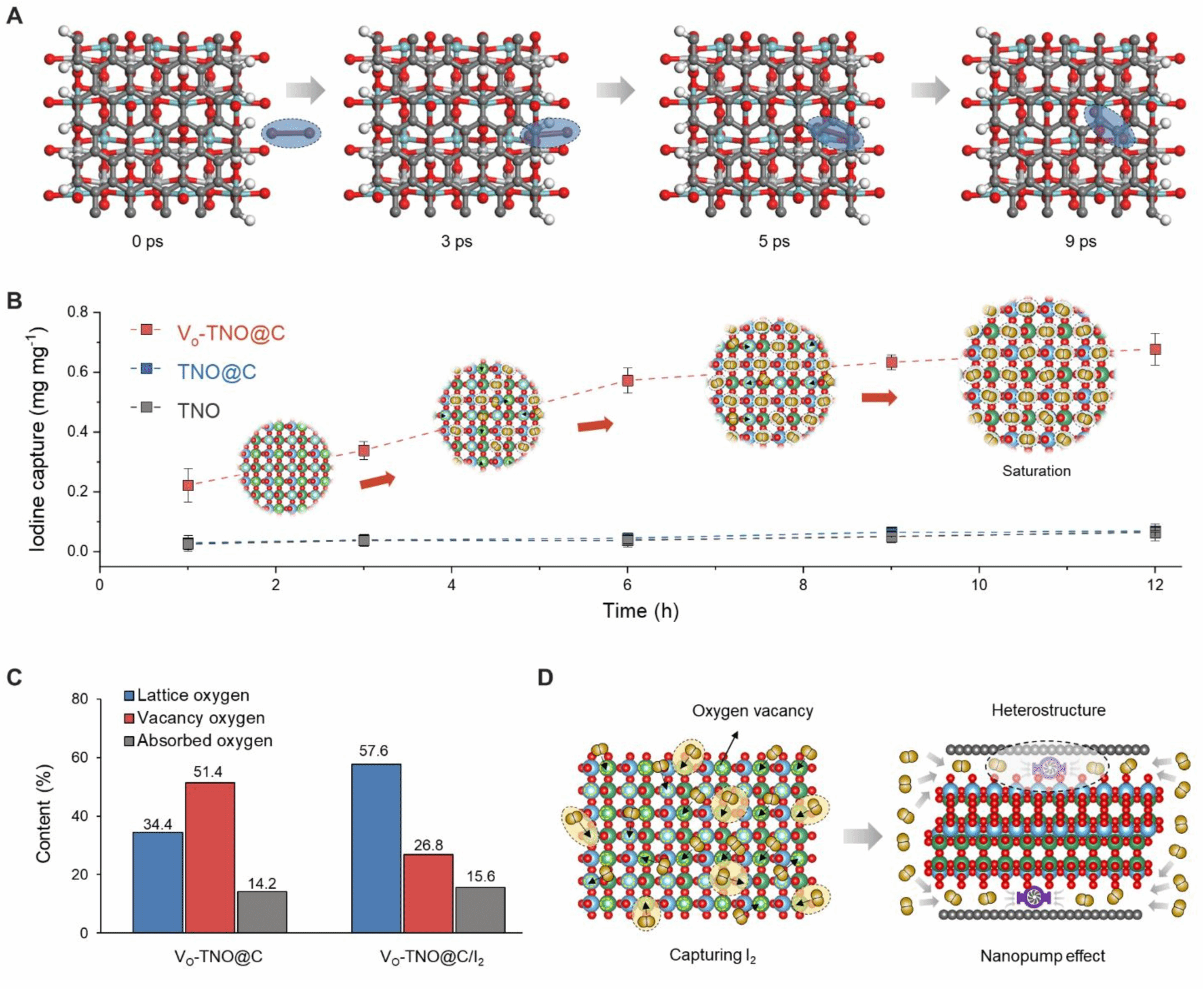

图1. 氧空位驱动的纳米泵效应

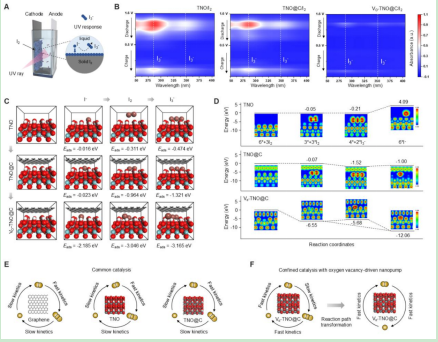

图2. 限域催化机制

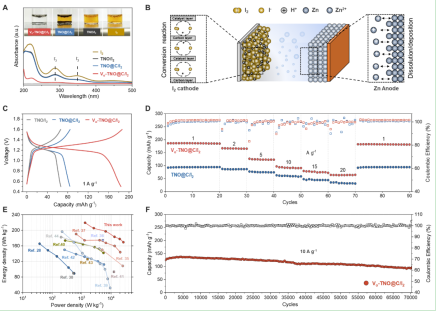

杨应奎教授团队创新开发了具有"纳米泵-限域催化"双功能特性的氧空位工程化正极。通过将富含氧空位的钛铌双金属氧化物纳米片嵌入碳层基体,成功构筑了具有二维限域特性的新型反应空间。该材料中,氧空位诱导的强化学吸附作用触发纳米泵效应,不仅实现对碘分子的高效捕获,更通过原子级空间锚定抑制其逃逸。在限域空间内重构的催化微环境,则促使碘转化路径发生根本性转变—将传统多步反应(I₂→I₃⁻→I⁻)优化为一步式直接还原(I₂→I⁻),从反应动力学层面彻底阻断多碘化物中间体的生成。这种分子捕获与路径重构的协同机制,使锌碘电池在1 A/g电流密度下获得186.6 mAh/g的高比容量,20 A/g大电流条件下仍保持64.0 mAh/g的超高倍率性能,更创下70,000次循环后容量保持率76.5%的新纪录。

图3. 高性能锌碘电池

该研究创新融合氧空位工程与二维范德华异质结架构,成功构筑具有定向纳米泵效应的新型碘正极材料。该材料通过空位工程构建的纳米泵效应显著强化碘分子吸附能力,并借助限域催化微环境促使捕获的碘分子直接转化为稳定碘离子,形成独特的分子捕获-定向转化双功能协同机制。这种全链条调控策略突破性地绕过多碘化物中间产物生成路径,在分子层面阻截了引发穿梭效应的氧化还原反应通道,使锌碘电池获得突破性循环稳定性提升。该工作推动了锌碘电池进入实用化阶段,其设计理念更可拓展至锂碘、钠碘等储能体系,为高稳定性金属-卤素电池开发提供普适性解决方案。

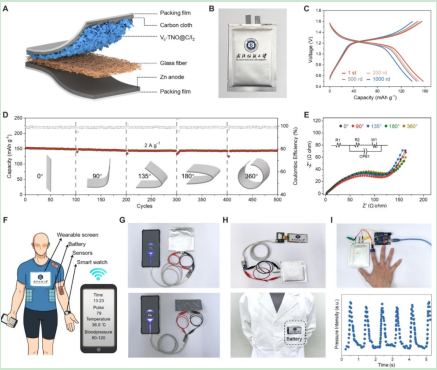

图 4. 实用性锌碘软包电池

朱云海教授,2022年10月入职全国重点实验室以来:获批国家自然科学基金和武汉市自然科学基金(探索计划),入选湖北省高层次人才计划、武汉市晨光计划和武汉英才计划,并以全国重点实验室为第一/通讯署名单位发表SCI论文18篇,包括Nature Communications (1篇)、Cell姊妹刊Matter (4篇)、Angewandte Chemie International Edition (2篇)、Energy & Environment Science (1篇)、ACS Nano (2篇)等国际TOP期刊论文。